FIGURES DE RESISTANCE ( Exposition à la Boverie - Liège jusqu’au 17.08.2025 )

Dans le cadre des commémorations du 8 mai 1945, le musée des Beaux-Arts présente trois membres de la délégation liégeoise qui ont permis l’achat d’œuvres magistrales à la « Vente de Lucerne ». Ainsi, les destins engagés de ces trois figures d’exception - que sont Auguste Buisseret, Jules Bosmant et Jacques Ochs - sont présentés au travers de portraits, de documents historiques ou d’œuvres-témoins. Ils constituent des figures de résistance remarquables durant la Seconde Guerre mondiale.

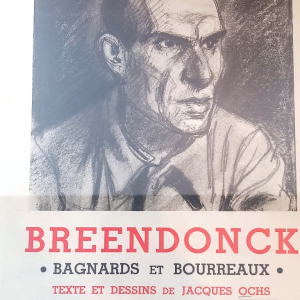

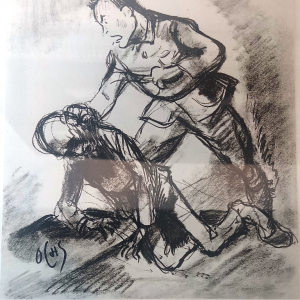

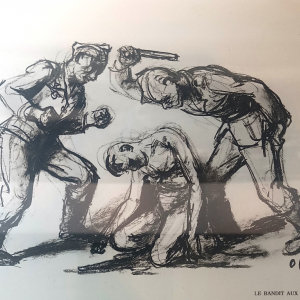

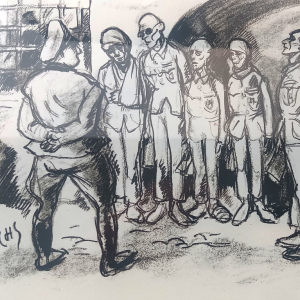

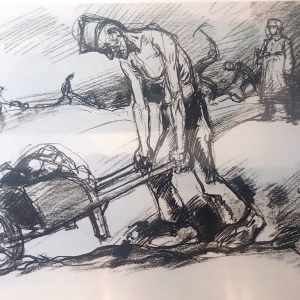

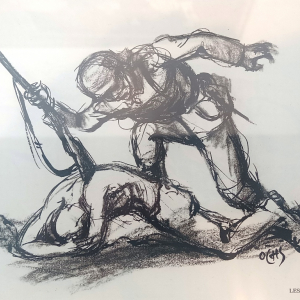

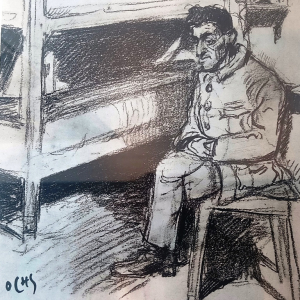

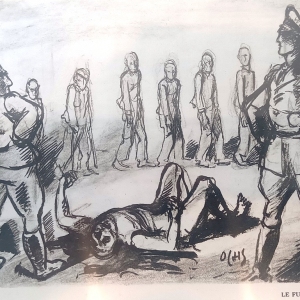

En point d’orgue, une section de l’exposition présente les dessins poignants de Jacques Ochs et de José Fosty qui rendent compte des difficiles conditions de leur incarcération au Fort de Breendonk, pour l’un et au Camp de Buchenwald, pour le second. Ces témoignages artistiques permettent de perpétuer le souvenir douloureux de temps agités et constituent pour ces artistes un véritable acte de résistance tout autant qu’un engagement sans faille pour la liberté.

AUGUSTE BUISSERET (BEAURAING, 1888 – LIÈGE, 1965)

Docteur en droit de l’Université de Liège en 1911, Auguste Buisseret devient avocat à la Cour d’appel. Lorsqu’éclate la Première Guerre mondiale, il assure la défense des patriotes belges devant les tribunaux allemands. Il est arrêté à trois reprises et condamné à mort. L’Armistice (novembre 1918) lui permet d’échapper de justesse à son exécution. Durant l’entre-deux-guerres, Auguste Buisseret partage les mêmes positions philosophiques que Jules Bosmant et, comme lui, est un franc-maçon engagé. Avocat brillant et francophile convaincu, antifasciste et anti-rexiste, il défend les patriotes devant les tribunaux durant les deux guerres mondiales. Son engagement dans l’Association juridique internationale (1929-1939) l’amène à se rendre en Roumanie, en Grèce, en Allemagne pour défendre les victimes des régimes totali taires. Il occupe plusieurs postes politiques successifs, à Liège. D’abord conseiller communal, il est ensuite échevin des Finances et des Secteurs industriels (1934-1937) avant d’être échevin de l’Instruction publique et des Beaux-Arts (1937 1939). À ce titre, il joue un rôle politique essentiel dans le cadre des achats d’œuvres magistrales à la Vente de Lucerne. Il se rend d’ailleurs lui-même en Suisse pour assister à la vente. Auguste Buisseret, qui a pesé de tout son poids et porté le projet des achats à Lucerne avec force, est arrêté le 25 oc tobre 1942 par les Allemands. Il est finalement relâché. En août 1943, les menaces de mort qu’il reçoit des collaborateurs belges le poussent à rentrer dans la clandestinité. Dès lors, il rejoint Londres via l’Espagne en janvier 1944, où il devient conseiller juridique de plusieurs départements ministériels belges en exil. Après la guerre, il occupe plusieurs postes ministériels consécutifs en Belgique : ministre de l’Instruction publique (1945, 1945-1946), ministre de l’Intérieur (1946-1947), ministre des Travaux publics (1949-1950) et enfin, ministre des Colonies (1954-1958). Il devient bourgmestre de Liège le 1er janvier 1959 mais démissionne pour raisons de santé en août 1963.

JULES BOSMANT (LIÈGE, 1893 – 1975)

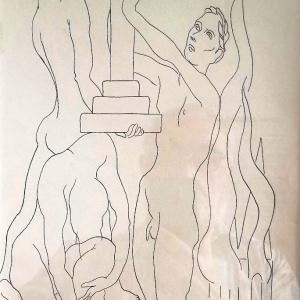

Jules Bosmant est instituteur de formation, passionné des Beaux-Arts mais également écrivain, critique d’art et franc-ma çon (initié en 1920). Il suit le cours d’Art wallon dispensé à l’Université de Liège par Olympe Gilbart dont il devient l’ami et qui sera un soutien à son projet d’achat à la « Vente de Lucerne ». Son engagement politique en faveur de la défense de la liberté le conduit à devenir l’un des fondateurs du Comité de Vigilance des Intellectuels antifascistes (C.V.I.A.), puis de la Ligue contre le Racisme et l’Antisémitisme. Avant la guerre, il organise à plusieurs reprises des meetings antifascistes et anti-rexistes (parfois tumultueux), publie des tracts et fait personnellement quelques conférences sur les conceptions nazies en matière d’art, d’enseignement et d’éducation. Il est donc particulièrement sensible à ces questions, bien avant la « Vente de Lucerne ». Au début de la Seconde Guerre mondiale, dans la tourmente, Jules Bosmant fuit la Belgique et se réfugie à Toulouse, puis dans le Tarn-et-Garonne. Cependant, la défaite française le contraint à rentrer à Liège où il s’engage dans la Résistance. Il devient membre fondateur du Front de l’Indépendance. Sous la surveillance étroite de l’occupant, il est finalement arrêté le 22 juin 1941 et incarcéré à la citadelle de Huy pendant deux mois. Parmi ses codétenus, se trouvent entre autres le peintre Edgar Scauflaire, Louis Dupont et Julien Lahaut, membre du Parti communiste de Belgique et antifasciste. Une fois libéré, il rejoint les rangs des Milices patriotiques et est reconnu, après la Libération, comme résistant armé. Après la guerre, il est nommé directeur-adjoint du musée des Beaux-Arts de Liège et ensuite, conservateur en chef en 1952.

JACQUES OCHS (NICE, 1883 – LIÈGE, 1971)

Jacques Ochs provient d’une famille de soyeux de Francfort qui s’installe à la Côte d’Azur et vit de ses rentes. Ses parents, mélomanes cultivés, fréquentent assidûment le milieu artis tique de Nice. À la suite d’un revers de fortune, la famille émigre à Liège en raison de la grande notoriété des professeurs de violon du Conservatoire tels qu’Eugène Ysaye, César Thomson ou encore Ovide Musin, grand-père du peintre Maurice Musin. À partir de 1897, renonçant à la musique pour laquelle il avait peu de disposition, ses parents autorisent Jacques Ochs à suivre un cours à l’Académie royale des Beaux-Arts de dessin et ensuite, en 1900, l’inscrivent aux cours de peinture. Pour parfaire sa formation, il est envoyé à Paris à l’atelier de Jean Paul Laurens et à l’Académie Julian (jadis fréquentée par les Nabis). C’est à cette époque que Jacques découvre l’escrime et s’adonne avec passion à l’exercice de cette discipline qui lui vaudra d’être champion à plusieurs reprises. Vers 1907, Jacques Ochs découvre l’escrime grâce à son ami le peintre Henri Anspach qui l’invite à la salle d’armes Thirifays. Il y rencontre la bonne société liégeoise. Répondant à une commande du Président de la Fédération des salles d’armes de Belgique en 1910, il crée un album intitulé « Pointe d’arrêt » figurant les bretteurs à l’entraînement. Sportif assi du pratiquant l’aviron, la lutte, la natation, il parfait sa pratique de l’escrime et devient un athlète accompli plusieurs fois titré : champion de Belgique en 1911 et 1912, médaillé d’or pour l’équipe belge aux Jeux olympiques de Stockholm en 1912 et champion du monde à Barcelone en 1914. En 1927, à la suite d’un accident d’avion dont il garde de graves séquelles, Ochs met fin à sa carrière sportive.

JOSÉ FOSTY « La résilience par le trait »

Déporté à Buchenwald en 1943, José Fosty, à peine âgé de vingt ans, dessine secrètement les scènes et les lieux qui ryth ment son quotidien. Il conserve soigneusement ses carnets de croquis jusqu’à la libération du camp de concentration, le 11 avril 1945. En 1995, il lègue à la Ville de Liège ce précieux témoignage (précisément 151 dessins) réalisé durant sa dé tention. Joseph Fosty (Dalhem, 1919 – Hermalle-sous-Argenteau, 2015) grandit dans le quartier Saint-Léonard (Liège). Adolescent, il suit les cours du soir de dessin et gravure à l’Académie, sous la houlette de Joseph Bonvoisin (1896-1960) et de Joseph Del fosse (1888-1971). Il poursuit ensuite ses études à Saint-Luc. Blessé au début de la guerre, il séjourne quelque temps à l’hôpital militaire de Bruxelles où il fait la rencontre du peintre René Salme qui lui propose de rejoindre le SRA (Service des Renseignements et Actions de la Résistance belge). Immobilisé à cause de ses blessures, José Fosty devient le relais de nombreux messages clandestins au sein de l’hôpital. Dénoncé en 1942, l’artiste est arrêté en mars 1943 par la Gestapo pour collaboration avec le SRA. Après un séjour dans les prisons de Saint-Gilles et d’Aix-la-Chapelle, Fosty est déporté en train vers Buchenwald. Lorsqu’il arrive au camp, Fosty raconte qu’il est envoyé en quarantaine au Petit Camp, passage obligé pour tous les nou veaux arrivants. Il est ensuite transféré dans le block-40 avec des détenus allemands. Parmi les dizaines de milliers de dé tenus, Fosty retrouve son ami René Salme, logé dans le block voisin. Ensemble, ils tentent de coopérer avec les prisonniers allemands qui jouissent d’un statut privilégié. Dès son arrivée, Fosty comprend vite que ses dessins peuvent lui servir de monnaie d’échange, pour un bout de pain ou une soupe en plus. Parallèlement à ses croquis clandestins, Fosty travaille alors comme artiste pour les SS. Dans la hiérarchistion du camp, il découvre avec étonnement le statut particu lier de l’artiste. Il explique : « au début, avec René [Salme], pour s’alimenter, on faisait des dessins pornographiques. On ne savait pas si c’était pour celui qui passait commande ou pour un autre trafic... Si bien qu’on ne posait jamais de question, c’était une règle ! Ce qu’on peut gagner, on le gagne sans s’inquiéter de sa provenance ». La production de croquis de Fosty à Buchenwald se comptait par centaines de pièces. Malheureusement, une grande partie a disparu en août 1944, lors du bombardement de l’usine du camp - la Gustloff-werke - où Fosty travaillait et cachait sa production. Après la libération, dans un train de transition, Fosty oublia également une valise de dessins qu’il ne retrouva jamais. José Fosty (1919 - 2015) Aujourd’hui, le Fonds Fosty généreusement offert par l’artiste à la Ville de Liège comprend quelques portraits détail lés de ses camarades, mais surtout des esquisses rapides de silhouettes ou d’actions qui traduisent la vie des détenus du camp. Semblables à des ombres, les silhouettes informes et peu détaillées contiennent à la fois l’horreur et l’angoisse des lieux. Contrairement aux représentations d’hommes errants dans le camp, celles des corps morts sont croqués avec une force d’expressivité déconcertante, tentative de leur rendre leur identité perdue. Pour préserver ce précieux témoignage de l’Histoire, ces dessins, exécutés avec les moyens du bord, ont été sauvegardés lors d’une grande intervention de restauration-conditionnement en 2013. En effet, papiers récupérés ci et là, charbons de bois, crayons graphites de mauvaise qualité ou volés aux SS rendent ces pièces historiques extrêmement fragiles. Lieu de souffrances quotidiennes, Buchenwald est paradoxalement un lieu où certaines activités culturelles sont possibles. Ce camp a compté parmi ses détenus une trentaine d’artistes qui, dès 1944, se réunissent pour organiser clandestinement des activités intellectuelles et culturelles. Boris Taslitzky (peintre russe), Maurice Hewitt (violoniste français), Jorge Semprún (homme politique espagnol), Paul Goyard (décora teur de théâtre français) ou encore René Salme et José Fosty forment une véritable petite communauté d’intellectuels. Les conditions de détention des dernières années du camp, moins intransigeantes, permettent l’organisation de concours de poésie, de concerts et une pratique plus fréquente du dessin. Interrompre son travail pour dessiner est évidemment inimaginable sauf le dimanche, devenu jour de repos en 1942. Réduits à un numéro de matricule dans ce contexte concentrationnaire, les survivants des camps ont rapporté que leurs dessins leur permirent de « se sentir vivants ».

--------------------------------------------------------------

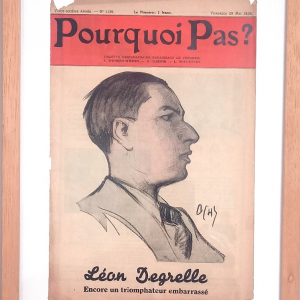

LA VENTE DE LUCERNE

Il s’agit d’une vente aux enchères organisée par le régime nazi qui s’est tenue le 29 juin 1939 à Lucerne (en Suisse), par l’intermédiaire de la galerie Fischer, soit deux mois avant la déclaration de la guerre. Cent vingt-cinq oeuvres d’art, qualifiées d’Art dégénéré par le régime nazi, y sont vendues après avoir été décrochées des cimaises des musées de vingt-cinq villes allemandes. Officiellement, les bénéfices de cette vente devaient être dédiés à la construction d’un nouveau musée à Linz - le Führermuseum- présentant des oeuvres répondant à l’idéologie nazie. En réalité, cette vente ciblait deux buts. Tout d’abord, humilier les artistes et leur art, ensuite alimenter les caisses du régime nazi dont on pouvait deviner le projet bel liciste. Lorsque les pays défenseurs d’un art progressiste sont infor més de cette vente, deux attitudes se présentent à eux : soit se porter acquéreurs des oeuvres en se positionnant en défenseurs de l’Art moderne, soit boycotter la vente et se refu ser catégoriquement à participer à cette sinistre affaire. Deux attitudes qui se rejoignent par la même intention : celle de soutenir la liberté de création et de façon plus générale, la démocratie. À Liège, Jules Bosmant et Auguste Buisseret dans premier temps, ensuite, Jacques Ochs et Olympe Gilbart dans un second temps, fédèrent leurs forces pour participer à la vente à Lucerne. Avec l’appui de mécènes et du gouvernement belge, ils rassemblent une somme considérable pour l’achat d’oeuvres. Afin de limiter l’envol des prix au maximum, Jules Bosmant se rend à Lucerne avant la vente et y rencontre les futurs acheteurs. Ensemble, ils s’accordent sur leur centre d’intérêt et fixent les prix des enchères.

La délégation liégeoise y remporte neuf toiles magistrales :

- La maison bleue de Marc Chagall,

- La Mort et les Masques de James Ensor,

- Le cavalier sur la plage de Max Liebermann,

- Le déjeuner de Jules Pascin,

- Le sorcier d’Hiva Oa de Paul Gauguin,

- Monte-Carlo d’Oscar Kokoschka,

- Chevaux au pâturage de Franz Marc,

- Portrait de jeune fille de Marie Laurencin

- La famille Soler de Pablo Picasso.

Elles constituent aujourd’hui le fleuron de la collection du Musée des Beaux-Arts mais sont également le témoignage d’un soutien inconditionnel à l’Art moderne. Ce projet est rendu possible par l’engagement de plusieurs acteurs aux fermes positions démocratiques qui leur valurent de graves ennuis durant la Seconde Guerre mondiale.

--------------------------------------------------------------

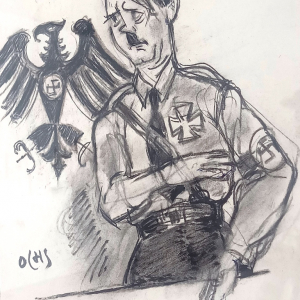

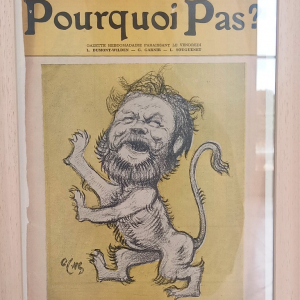

Léon Degrelle (Bouillon, 1906 – Malaga, 1994) est un journaliste, écrivain, et directeur de presse engagé dans la mouvance catholique belge. Il entame ensuite une carrière politique, en fondant le mouvement Rex. Au départ parti nationaliste proche des milieux catholiques, Rex devient rapidement un parti fasciste, puis durant la Seconde Guerre mondiale, se rapproche du national-socialisme, pour finir dans la collaboration avec l’occupant allemand. Combattant sur le front de l’Est avec la 28e division SS Wallonien, il termine la guerre en tant que SS-Sturmbannführer et Volksführer der Wallonen (Chef-du-Peuple wallon). Exilé en Espagne en 1945 et naturalisé en 1954, il y vit pendant près de cinquante ans, construisant sa propre légende et s’érigeant en ardent défenseur du nazisme et des thèses négationnistes

-------------------------------------------------------

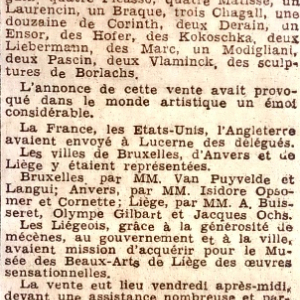

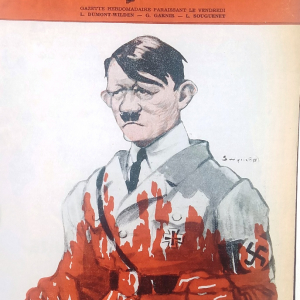

POURQUOI PAS ?

Partagé entre Paris et Liège, Jacques Ochs parfait sa technique du dessin. Si bien que lorsque Léon Souguenet, Georges Garnir et Louis Dumont-Wilden créent l’hebdomadaire satirique « Pourquoi pas ? » en 1910, Jacques Ochs est associé au projet. Il est chargé de créer les portraits de grandes personnalités de son temps qui, sans aller jusqu’à la caricature, exagèrent les imperfections du modèle. Ces « portraits-charges » croquent les hautes figures historiques avec justesse et finesse psycho logique, dans un trait sûr et précis. Ils illustrent les articles et la couverture de l’hebdomadaire d’hommes politiques, d’artistes, de célébrités ou de sportifs. Le Fonds le plus remarquable de dessins originaux de « portraits-charges » appartient au Musée des Beaux-Arts de Liège qui possède plus de sept cents dessins acquis en plusieurs étapes (en 1967 : achat de 333 dessins ; en 1969 : 102 dessins ; en 1970 : 161 dessins en plus de 120 croquis, documents et esquisses offerts par des proches de l’artiste). Cette collaboration dure pendant près de cinquante ans. Il tra vaille également pour des journaux liégeois, pour le quotidien bruxellois la « Nation belge » et réalise de nombreuses af f iches. Du témoignage de son épouse, chaque semaine Ochs travaille ardemment la couverture du « Pourquoi pas ? », ne s’arrêtant qu’après être satisfait, quelle que soit l’heure. Appelé par télégramme par le « Petit parisien » en 1914 pour exécuter les croquis d’audience du procès de Madame Caillaux, meurtrière de Gaston Calmette, directeur du Figaro, Jacques se distingue par la qualité de son trait. Mais la guerre le rattrape, et en mars 1915, il s’engage volontairement dans l’armée belge. D’abord dans le service d’estafette motocycliste et ensuite, en 1917, dans l’aviation. Il adresse régulièrement des dessins de guerre au « Petit parisien ». Le 17 août 1917, son avion est abattu. Soigné à La Panne et ensuite à Rouen pendant sept mois, il est envoyé en congé à Saint-Raphaël. En avril 1918, il rejoint son unité et est envoyé dans une escadrille d’hydravion française. Son sens accru de l’observation lui permet de repérer un sous-marin allemand dans la Manche, finalement détruit. Ce fait lui valut la croix de guerre française. Après l’Armistice, il reprend ses activités de satiriste pour les journaux « Pourquoi pas ? », « La Nation belge », le « Journal de Liège » et le « Petit parisien ». Durant cette période, il connaît un large succès d’estime.